介绍

在帕金森病(PD)研究中常用的动物模型中,帕金森病除了黑质多巴胺能神经元丢失这一核心特征外,另一个标志性的病理特征是胞浆内路易体的形成,其主要成分是错误折叠和聚集的α-突触核蛋白。

在MPTP和6-OHDA模型中,虽然能稳定地复制多巴胺能神经元的丢失,但它们通常无法再现路易体病理。这使得研究人员开始寻找能更全面模拟PD病理的毒素。鱼藤酮,一种天然存在的、广泛使用的杀虫剂,进入了研究人员的视野。它不仅是一种强效的线粒体复合物I抑制剂,更重要的是,在系统性给药下,它能在部分啮齿类动物中诱导出类似路易体的α-突触核蛋白聚集。

实验原理

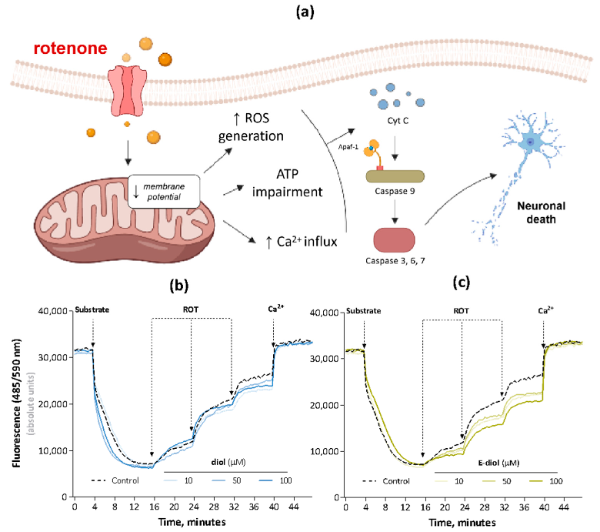

鱼藤酮的毒性机制与MPTP的活性产物MPP⁺有相似之处,但也有其独特的特点。鱼藤酮通过系统性抑制线粒体复合物I,引发全身性能量衰竭和氧化应激。由于多巴胺能神经元的固有脆弱性,它们成为主要的受害者。同时,鱼藤酮通过氧化应激和抑制蛋白降解系统,共同促成了α-突触核蛋白的病理聚集。

实验流程

1. 药物准备

2. 立体定位注射

3. 模型验证与行为学测试

4. 组织学与生化验证

模型特征:

优点:

- 能复制PD两大核心病理:在同一个模型中同时实现了多巴胺能神经元选择性丢失和α-突触核蛋白的病理聚集,这是其相对于6-OHDA和MPTP模型的巨大优势。

- 环境相关性高:鱼藤酮是一种真实存在的环境农药,增强了模型与人类散发性PD的病因学联系。

- 系统性、慢性、进行性:更贴近人类PD的发病模式。

缺点:

- 模型变异性大:个体动物对鱼藤酮的反应差异显著,损毁程度从轻微到严重不等,需要较大的样本量。

- 全身毒性严重:高死亡率是此模型的主要挑战,需要精细的动物护理。

建模技术难度高:给药的剂量、载体和周期需要精确优化,可重复性低于6-OHDA和MPTP模型。

病理不完全一致:诱导出的α-突触核蛋白聚集物在形态上与人类路易体并非完全一致。